北京大学医学部前身——国立北平医学专门学校的解剖组胚科建于建校初期,组织学与胚胎学教研室由我国组织学与解剖学老前辈、原中国科学院学部委员马文昭创建于20世纪40年代,马文昭、李肇特、刘斌、唐军民和张宏权教授历任组织学与胚胎学系或教研室主任。

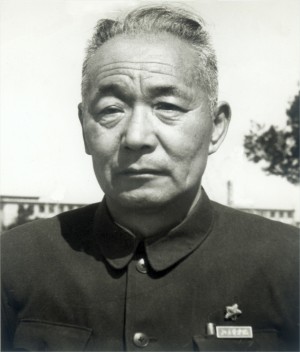

马文昭 教授 1946-1965 北京大学医学院院长兼解剖学教研室主任

李肇特 教授 1965-1983 北京医学院组织胚胎学教研室主任

刘 斌 教授 1983-2000 北京医科大学组织胚胎学教研室主任

唐军民 教授 2000-2009 北京大学基础医学院组织胚胎学教研室主任

张宏权 教授 2009-至今 北京大学基础医学院人体解剖与组织胚胎学系主任

马文昭院士

马文昭教授(1886.5.31-1965.12.13),中国组织学、细胞学的奠基人、北医组织学与胚胎学教研室创始人,也是中国解剖学界的先驱,医学教育家。

马文昭教授于1940年至1941年担任美国圣路易斯华盛顿大学细胞学科客座教授。1946年至1947年担任北京大学医学院院长。1953年担任北京医学院组织学胚胎学教研室主任。1954年,学校批准将组织学及马文昭教授研究室从解剖学科中分出,单独建立“北京医学院组织胚胎学教研室”。1954-1965年,马文昭教授担任首任教研室主任。

马文昭教授于1954年成立“马文昭教授实验室”,开展卵磷脂对人体组织细胞的作用;采用活体染色和固定切片等方法开展了线粒体和高尔基氏体在生理和病理状态下形态学变化的研究,并指出这两种细胞器是细胞各种代谢机能最主要的结构,它们随着细胞机能的亢进和衰退而增长和减少。他还探讨了磷脂对皮肤增生、创伤愈合以及临床皮肤病、神经衰弱等疾病的作用,为卵磷脂在临床上的应用开辟了途径。马文昭教授曾担任中国解剖学会理事长、第三届全国政协委员,于1955年当选为中国科学院学部委员1956年获得“全国先进工作者”称号。马文昭教授先后发表论文60余篇;1963年,撰写专著《磷脂类对于组织的作用》。马文昭教授在医学教育事业上为国家培育了大批人才,为我国组织学、细胞学的研究做出了杰出贡献。

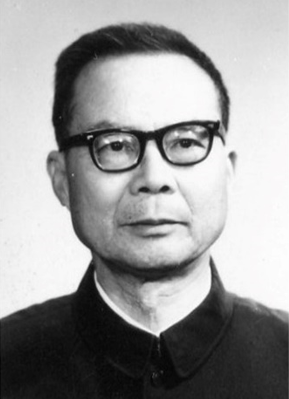

李肇特教授

李肇特教授(1913.2.5~2006.11.15),医学教育家,组织胚胎学家,在开创我国组织化学和细胞化学研究方面做出了重要的贡献。李肇特教授1947-1949年在美国密苏里州圣路易华盛顿大学医学院研究学习细胞学并获哲学博士学位。在新中国成立的时刻,他克服种种困难,想方设法从美国回到祖国并将全部精力投入教学及科学研究事业。1956-1958年以进修研究员的身份赴苏联莫斯科医学科学院脑研究所进行考察研究生培养和参加神经组织化学研究工作。李肇特教授1958年从苏联回国后建立组织化学实验室,研究骨折愈合过程中内分泌腺的组织化学;1969年建立针刺麻醉原理形态学研究室,完成体表内脏联系的动物实验,证明含儿茶酚胺的神经纤维是这种联系的主要物质基础;1978年建立神经内分泌组织化学研究室,从事神经内分泌在内脏疾患自愈过程中的组织化学、超微结构、免疫组化及原位杂交等多种技术所表现的化学信息及受体的变化,证实体内信息联络网在疾患中的调节作用;1964年经过大量的实验研究、深入地对实验结果进行分析,于当年4月彻底证明所谓“金凤汉小体”不是什么新发现,而是科学早已知晓的组织结构。这个结论的提出完全否定了“金凤汉系统”是经络的物质结构。

李肇特教授从20世纪60年代始开办了多期的“组织化学”讲习班,为全国各地培养了大批技术人才。组织化学研究室在组织化学特殊染色的诸多领域,特别是酶组织化学显示方法上取得了一定的成绩。组织化学研究室为研究生开设有《组织化学》选修课,培养了组织化学专业第一个博士研究生。李肇特教授编写了《组织胚胎学》《组织学》《磷脂类对组织的作用》(与马文昭合编)、《医学百科全书·组织学胚胎学分册》等书,发表了大量的科学研究论文。李肇特教授历任中国解剖学会副理事长名誉理事长,《中国解剖学报》主编、北京解剖学会理事长、国际解剖学会组织学胚胎学名词委员会委员、第一届国务院学位委员会评议员,卫生部科技委员会委员,组胚分会副主任委员和针灸分会委员。曾获全国第一届科技大会一等奖(1978,集体奖),1989年获有特殊贡献学者称号,1990年荣获北京医科大学“桃李奖”,并于1990年开始享受国务院颁发的政府特殊津贴待遇。

刘斌教授

刘斌教授(1937.2.19~2023.8.28),中国共产党的优秀党员、北京大学医学部教授、博士生导师。刘斌教授是我国辅助生殖技术的开拓者,他使用自配的培养基最先在国内成功建立人卵的体外培养和人工授精,并成功体外培育人胚胎,完成胚胎移植前的一系列基础性工作,之后与北医三院张丽珠教授合作完成人工培育胚胎的体内移植并成功培育出我国第一例试管婴儿。他为我国的人体胚胎学事业奉献了一生,被《人民日报海外版》赞誉为“中国试管婴儿之父”刘斌教授1957年考入北京医学院,1962年毕业留校任教。1979-1981年比利时自由大学医学院留学,回国后刘斌教授创建了中国大陆首个"生殖工程研究室",开始从事生殖医学领域的研究,并在我国妇产科专家严仁英教授的帮助下,开始了对国人卵母细胞形态和超微结构的研究。刘斌教授发现卵母细胞的形态和教科书及图谱中的描述有很大的区别,后来他把卵母细胞、放射冠细胞和周围卵丘颗粒细胞组成的结构命名为“卵冠丘复合体”,这一命名得到国内同行一致认可,并一直沿用至今。从1984年开始,刘斌教授与北京大学第三医院张丽珠教授合作,负责体外受精和胚胎培育工作,在无法获得进口培养液的情况下,刘斌教授在1985年率先在国内用自己配制的培养液将人卵和精子在体外培养成受精卵,并发生卵裂。人胚体外培养获得成功是我国试管婴儿研究迈出的至关重要的一步,在中国生殖医学史上具有里程碑意义。但随后的胚胎移植一直不能成功妊娠,为此国家再次将两位教授派到美国洛杉矶和巴尔的摩的生殖医学中心进行考察学习,刘斌教授意识到培养液质控和培养环境中的温度和湿度的重要性,回国后,刘斌教授改善了培养条件,并和张丽珠教授合作,在1987年获得了4例临床妊娠,2例来自体外受精-胚胎移植(in vitro fertilization-embryo transfer,IVF-ET),2例来自配子输卵管移植内。1988年3月10日中国大陆诞生的首例"试管婴儿"而获国家级科技进步二等奖。

刘斌教授1990年由国务院学位委员会评为博士生导师,1992年卫生部授予有突出贡献的中青年专家称号并开始享受政府特殊津贴,1992-1993年作为高级访问学者附法国巴黎五大医学院学术交流,1996年受聘担任“211工程重点学科群《生殖医学与发育》带头人,后被聘为中国解剖学会名誉理事长。

唐军民教授

唐军民教授(1949.8.6~2021.6.15)1989年3月一1991年5月在美国休斯敦MD安德森癌症中心免疫学系作为访问科学家从事科研工作。1994年起担任原北京医科大学组织学与胚胎学系教学主任,2000-2012年担任人体解剖学与组织胚胎学系副主任兼组织学与胚胎学教研室主任。曾兼任北京解剖学会理事长,《中国民康医学》杂志社主编,中国解剖学会副秘书长、科普委员会主任、组织学与胚胎学专业委员会委员,《解剖学报》副主编,北京电镜学会副理事长等职。曾担任共10届教育部教育管理信息中心举办的“全国多媒体课件大赛”的现场评委。主编、副主编著作20余部,参编著作20余部。除主讲“组织学与胚胎学”的本科生课程外,1992-2012年,为研究生开设了“血液细胞生物学与细胞化学”和“生物医学显微摄影技术”课程。在国内率先制作组织学与胚胎学CAI课件4部,其中《人体胚胎学》和《组织学》分别由原北京医科大学出版社和高等教育出版社出版。第一主编的《组织学与胚胎学》专科教材被评为“十二五”职业教育国家规划教材、“北京高等教育精品教材”和国家级“普通高等教育精品教材”。主编的《人体解剖学与组织胚胎学》荣获中央广播电视大学文字教材三等奖。主编的《组织学与胚胎学彩色图谱》被评为“北京高等教育精品教材”主编的《组织学与胚胎学》等4部教材分别入选普通高等教育“十一五”“十二五”国家级规划教材。多次获原北京医科大学教学优秀一等奖或教学优秀奖,基础医学院凯华基金奖。获原卫生部医学考试中心优秀教学论文二等奖,北京市优秀教师称号:获北京市教育工会师德先进、北京市总工会爱国立功标兵称号。曾获北京市科学技术三等奖、中国人民解放军总后勤部科研论文二等奖、中国人民武装警察部队科研论文四等奖、教育部科研优秀论文二等奖。主持完成国家自然科学基金项目3项,参加国家原科委和原卫生部研究基金项目各1项。主持完成横向科研基金课题多项。从事造血干细胞与树突状细胞抗肿瘤的研究,培养研究生20余位,在国内外学术期刊发表论文160余篇。

唐军民教授一生奉献给组织学与胚胎学教育事业,身后将遗体捐献,将自己的一切奉献给医学事业!